こんにちは。シーナと申します。

2018年12月のとある日の午後、東京都墨田区錦糸町に所用がありました。

そういえば、東京に長いこと住んでいるのに東京スカイツリーを一度も近くで見たことが無いなと思いまして、錦糸町に行く前の午前中、ついでに浅草の浅草寺から東京スカイツリーのある東京都墨田区押上までぶらりと散歩してみました。

あなたの参考になれば幸いです。

- 浅草寺から東京スカイツリーまで徒歩何分?

- 浅草と言えば、風雷神門の大提灯

- 浅草寺の仲見世(なかみせ)

- 浅草寺の五重塔

- 浅草寺の常香炉

- 浅草寺の本堂に参拝

- 浅草寺のおみくじ「浅草寺観音籤」

- 浅草文化観光センター

- 亀十のどら焼き

- 隅田川と吾妻橋

- 吾妻橋からの眺望

- 塩パン発祥のお店「塩パン屋パン・メゾン」

- 塩パン屋パン・メゾン、おすすめです。

- 業平橋と大横川親水公園の鏡

- 東京スカイツリーに到着

- 終わりに

- 関連記事です。

浅草寺から東京スカイツリーまで徒歩何分?

40代男性が普通に歩けば、約20分ぐらいです。

写真を撮りながら寄り道していると約40分ぐらいです。

今回歩いたルートは以下になります。

いかがでしょう。

この遊びの無いルート(笑)。

それでも見どころ満載であっという間に歩けてしまいます。

それでは行ってみましょう。

(一応、浅草寺も参拝しておきます。)

浅草と言えば、風雷神門の大提灯

浅草寺(せんそうじ)の風雷神門(ふうらいじんもん)。

通称、雷門(かみなりもん)。

そこに懸吊(けんちょう)される大提灯は高さ3.9メートル、重さ700kg。

浅草のランドマークとして有名ですね。

正面からの絵は見飽きているでしょう。

風雷神門は、天慶(てんぎょう)5年(西暦942年)、平公雅(たいらのきんまさ)によって創建されたのが始まりです。

平将門(たいらのまさかど)の乱の後のことです。

しかし、慶応(けいおう)元年(西暦1865年)の浅草田原町の大火で焼失。

昭和33年(西暦1958年)に松下電器産業(現在のパナソニック)創業者の松下幸之助氏が浅草寺からの協力依頼に応え、寄進したことで昭和35年(西暦1960年)に再建され、同時に大提灯も奉納されました。

そしてこの風雷神門の大提灯の底には龍の彫刻があります。

提灯自体は定期的(約10年毎)に張り替えられていますが、底の龍はそのままです。

この龍は地元浅草出身の木彫師・彫刻家である初代渡邉崇雲(わたなべそううん)氏の彫刻です。

なぜ龍なのか?

浅草寺の山号(さんごう)は「金龍山(きんりゅうざん)」であり、龍と関係が深いのです。

これは浅草寺の本尊である「聖観音菩薩像(しょうかんのんぼさつぞう)」の逸話が関係しています。

推古天皇(すいこてんのう)36年(西暦628年)に現在の隅田川で漁をしていた二人の兄弟が一体の観音像を見つけたため、家に持ち帰り、お堂を作って祀りました。

すると観音様の示現を喜んだ巨大な龍が、金色の鱗をきらめかせながら舞い降り、以降この龍は、観音様を守り続けています。

という逸話です。

詳しくは、以下の公式サイトをご覧ください。

雷門にお寄りの際は、ぜひ底の龍も見てみてください。

ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、きっとあなたのあとに続く人が増えますよ。

電車なら銀座線浅草駅一番出口からが一番近いです。

浅草寺の仲見世(なかみせ)

風雷神門(雷門)をくぐるとすぐにあるのが、仲見世です。

午前10時前でしたが、相変わらず人混みがすごいです。

上から見たところです。

仲見世自体に特に興味がないときはお店の裏側を通って、浅草寺まで行きましょう。

こちらは嘘のようにガラスキーです。

浅草寺の五重塔

左手にあります。

特に何がある訳でもないため、チラ見しておけば大丈夫です。

明治44年(西暦1911年)に国宝に指定された旧五重塔は、昭和20年(西暦1945年)に焼失。

現在の五重塔は、昭和48年(西暦1973年)に再建された鉄筋コンクリート造りの塔です。

五重塔は地上から建っているように見えますが、実際は建物(塔院)の上に建っています。

浅草寺の常香炉

参道の中央に人だかりが出来ている常香炉(じょうこうろ)。

「香炉の煙を体の悪いところにかけると治りがよくなる」という言い伝えがあります。

それが転じて頭にかけると頭がよくなるということで、大抵の人は頭に煙を浴びせかけています。

私ですか?

体中にかけました。

煙は線香ですので、匂いには気を付けましょう。

浅草寺の本堂に参拝

ご本尊は御秘仏のため、お姿を拝むことは出来ません。

合掌一礼しておきます。

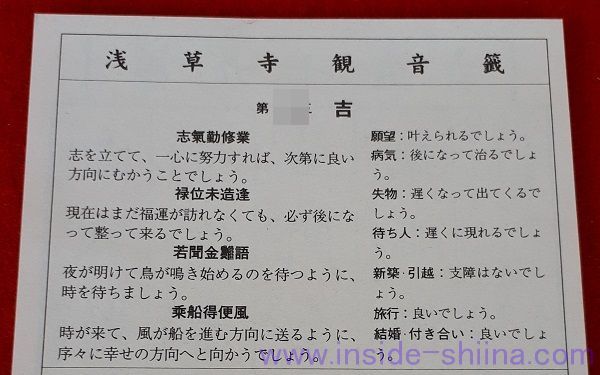

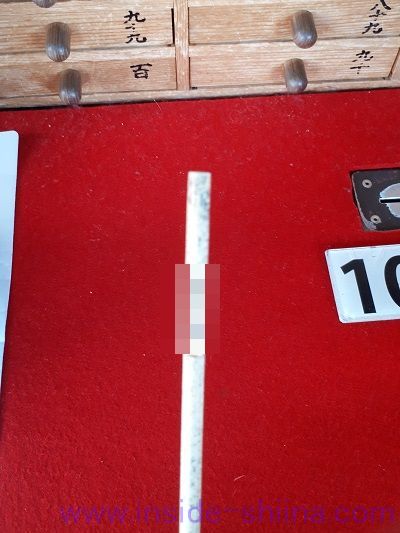

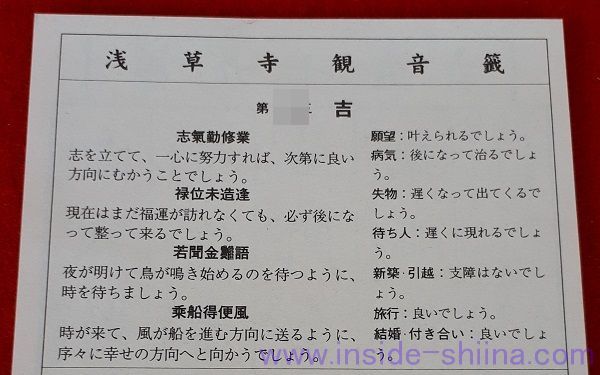

浅草寺のおみくじ「浅草寺観音籤」

右手に見えるおみくじ。浅草寺観音籤です。

100円を投入しておみくじと書かれた銀色の箱?を振って、1本の棒を取り出します。

銀色の箱には100本の棒が入っていて、1番から100番まで数字が書いてあります。

観音百籤方式です。

出た棒に記載されている数字の引き出しの中からおみくじを取り出します。

さて、浅草寺のおみくじは凶が多いと言われています。

実際は昔ながらの割合を堅持しているだけのようです。

(浅草寺の)観音百籤の読み方と割合は?

読み方は、「かんのんひゃくせん」です。

観音百籤の100本中の割合は、よい方から順番に

大吉:17本

吉:35本

半吉:5本

小吉:4本

末小吉:3本

末吉:6本

凶:30本

と言われています。

そうです。

吉と凶の割合は7:3ですから、吉の方が多いのです。

大凶はありません。

他の神社は忖度して凶の割合を少なくしているようで、そのため相対的に昔ながらの割合を守っている浅草寺は凶が多いと言われるようです。

おみくじの結果、よい順番

結論を言ってしまうと、地域やお寺、神社によって順番が違います。

特に吉・中吉(半吉)・小吉の順番が違います。

ほぼ共通しているのは、大吉が一番よく、下から大凶、凶、末吉の順によくなるという点です。

大吉>吉・中吉(半吉)・小吉>末吉>凶>大凶です。

浅草寺のおみくじは、

大吉>吉>半吉>小吉>末小吉>末吉>凶です。

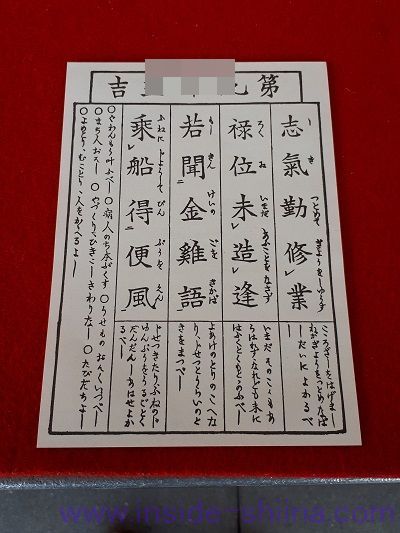

さて私の結果は、

吉!

浅草寺では2番目によい結果です。

よいですね。

なるほど、なるほど。

全く読めません。

裏側を見てみましょう。

願望:叶えられるでしょう。

これは来ましたね。

何とは言いませんが。

待ち人:遅くに現れるでしょう。

どのくらい遅くなのでしょうか。

もう結構遅いですけど。

まあ、現れてくれるならよいですけどね。

結婚・付き合い:良いでしょう。

何か投げやりな気が・・・・・・。

ひとまず、よいと信じておきましょうか。

丁寧に畳んで、家に幸運を持ち帰ります。

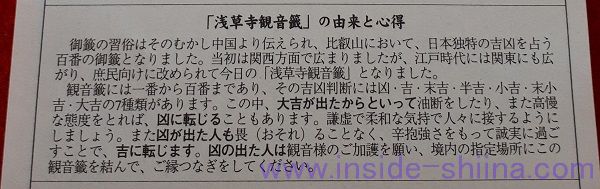

浅草寺観音籤の由来と心得

何事も謙虚にならないといけません。

凶が出ても安心です。

ということで、浅草寺での用は済みました。

次にいきましょう。

浅草文化観光センター

雷門を出たところから道路を挟んですぐに見える浅草文化観光センター。

最上階の8階は展望デッキ(無料)になっていて、浅草の街を一望できます。

先ほどの仲見世の写真はここから撮りました。

2階にはAC電源や検索用PC、公衆無線LANもあります。

亀十のどら焼き

浅草での用は済みましたので、スカイツリーに向かう訳ですが、小腹が空きました。

せっかくなら東京3大どら焼きの1つ。

亀十(かめじゅう)のどら焼きを久しぶりに食べようと軽い気持ちでいました。

そのため仲見世もスルーしています。

前に亀十に来たのは、ひと昔前。

場所は、浅草文化観光センターの(1軒挟んで)すぐ隣です。

店に入ろうと思ったら、すごい人数が並んでいました。

(わざわざ逆側の道路に行って撮りました。)

え?

こんなに並ぶ店だっけ?

と思いましたが、後で調べたところ、どうやら今は(といっても結構前から)すごい人気らしいですね。

最初はバスでも待っているのかと思いました。

(行列の最後にお店のプラカードを持った人がいますので並ぶのは迷わないとは思います。)

おそらくそれほど待たずに購入出来るのだとは思いますが、わざわざ並んで1つだけ購入するのも気が引けるため、空腹を感じつつも、そのまま吾妻橋に向かいました。

ちなみに、他の3大どら焼きは、

上野の「うさぎや」、

東十条の「草月」

という意見が多いです。

私は池袋の「すずめや」も好きですけどね。

うさぎにかめにすずめの方が、なんとなくおさまりがよい気がするのですが。

日本橋の「うさぎや」も好きです。

隅田川と吾妻橋

昔、今、そして永遠の流れ。隅田川です。

なんでしょう。

おしゃれ。

これが田舎だと河童の絵が描いてあったりしますけどね。

私の地元だけかもしれませんが。

吾妻橋は、その隅田川に架かる橋です。

読み方は、「あづまはし」です。

吾妻橋からの眺望

はい。出ました。

左から墨田区役所、東京スカイツリー、アサヒビールタワー、そして金色の○○○が鎮座するスーパードライホール。

後ろのタワマンが残念。

金色の○○○ですが、正式名称は「フラムドール(フランス語で金の炎)」です。

フランスのデザイナー、フィリップ・スタルク氏の作品。

アサヒビールの燃える心を表現しているのだとか。

以下のアングルだと聖火台の「ほのお」に見えないこともないかもしれませんね。

本当は垂直に立てるはずだったそうです。

デザイナーの本意ではないのでしょうが、横にしたことで、金色の○○○になり、これだけ親しまれているのですから大正解でしたよね。

塩パン発祥のお店「塩パン屋パン・メゾン」

そのまままっすぐ進むと交差点の先に緑の看板が見えました。

(東京スカイツリーに行くには、このまま直進です。)

塩パン屋パン・メゾンです。

おすすめが何なのか、すごく分かりやすい名前です。

歩いて少し汗もかいていましたし、小腹も空いていたので、ちょうどよいなと塩パンを1個(100円)だけ購入。

店名にするぐらいですから、きっとおすすめなのだろうと。

早速食べました。

え?

なにこれ?

すごく、うまい。

焼きたてだったからか、これがものすごくおいしい。

表面はカリカリ、中はしっとり、もっちり。

中は空洞なのですが、すごく噛み応えもあり、食感がよいです。

軽い気持ちでは、噛みきれないほどもっちりしています。

味もバターと塩のハーモニーがすごくおいしい。

思わずお店に戻って、追加購入してしまいました。

よい店を見つけたなと思ったのですが、後から調べると、どうやら有名なお店だったのですね。

なんと塩パンブーム(だったのですね)の火付け役。

塩パン発祥のお店の東京初出店だったのです。

また挑戦的な場所に出店しましたね。

本店は、愛媛県八幡浜(やわたはま)市にあるそうです。

全然知らなかったです。

そう言われてみれば、客はぜんぜんいないのに購入制限がありましたし、気づくべきでした。

たまたま客がいないタイミングだったのですね。

ちなみに10時半ぐらいでした。

さて、塩パンは、一人10個まで。

他のパン(ソーセージ入りなど何種類もありました)は、大体一人2個までだったと思います。

うろ覚えですいません。

おいしかった塩パンとおいしそうだった生クリーム小倉を2個づつ追加購入。

計600円。

支払は現金のみでした。

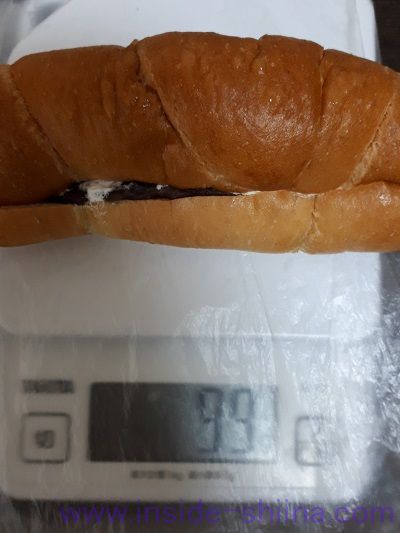

塩パン、1個税込100円

焼きたてでなくてもおいしかったです。

トースターで軽く温めれば大丈夫です。

こんな感じで空洞になっています。

重さは45g。軽いです。しかし、食べ応えはあります。

つまり、糖質はMAXでも45gということですから、気にしなくてよいでしょう。

塩パン屋の生クリーム小倉パン、1個税込200円

これは、さらにおいしいです。

塩パンの空洞に生クリームと粒あんが挟まれているオーソドックスな組み合わせのパンです。

しかし、すごくおいしい。

好きです。

あまいのとしょっぱいのが合わさって、もう最高です。

空洞にきれいに入っています。

クリームとあんこは約55g入っています。

糖質?

考えたらダメですよ。

塩パン屋パン・メゾン、おすすめです。

業平橋と大横川親水公園の鏡

塩パン屋を通り過ぎて、まっすぐ進むと業平橋を通ります。

この橋の下が、大横川親水公園になっています。

長い滑り台などがあって、子供連れで賑わっていました。

そこに以下のような鏡が置いてあります。

鏡の反射を使って、東京スカイツリーに向かう道路に立っているような写真を撮れるようです。

一応、撮ってみたのですが、微妙に撮り方を間違ったのかもしれません。

これでよいのかな?

と何度か撮りなおしていたところ、気づくとそれまで誰もいなかったのに、写真待ちで人だかりが出来ていました。

何か恥ずかしくなり、何食わぬ顔でそそくさと立ち去ります。

東京スカイツリーに到着

ここまで来れば、スカイツリーはすぐそこです。

大横川親水公園からはスカイツリーには行けませんので、業平橋に戻ります。

少しだけ歩くと、道路を挟み、すみだ水族館とスカイツリーが見えてきます。

交差点を渡るとコーヒー好きには有名らしいコーヒーショップ「UNLIMITED COFFEE BAR」を横目でチラ見しつつ

通り過ぎれば、とうきょうスカイツリー駅側に到着です。

スカイツリーを見上げることが出来ました。

でかい!

ちなみに商業施設の充実度が東京タワーとは全く違いますね。

儲けようという盛り上げようという気持ちがひしひしと伝わってきます。

東京スカイツリーの展望台への入口はものすごい人だかりで行列が出来ていました。

登る場合は覚悟とお金が必要です。

スカイツリーの周りではいろいろイベントが開催されていて賑わっていました。

終わりに

上京した当時は、東京の街を地図もなく歩ける人に憧れがあったので、昔はよく歩き回っていました。

今ではスマホがあるため、あまり迷うことも無くなり、便利な反面、少し寂しい感じです。

それでも新しい発見もありますし、たまには散歩するのもよいですね。

浅草からスカイツリーまでは気軽に歩ける距離です。

間にいろいろ見どころもありますので、バスや電車を使わずに歩いてみるのもよいと思いますよ。

それでは、また。

関連記事です。

カツカレー発祥のお店です。

西銀座に行った際は夢を購入してみてはいかがでしょうか。

東京の日本橋にある長崎です。

気軽に散歩することが出来るのも、足底腱膜炎が完治したからです。

おいしく食べた後はお口のお手入れも気持ちよくしたいです。

しっかりと体重管理はしています。